この瓶詰保存法は最低でも1年間はOKだそうで、しかも室温保存でよいからたまりません!!

この瓶詰保存法は最低でも1年間はOKだそうで、しかも室温保存でよいからたまりません!!

来年、もし存命ならば市販の広口瓶を使って大量の瓶詰保存にチャレンジしたいものだ。

その昔、田舎の兄貴からもらっていた桐材と3年くらい前に購入していた鼻緒。

桐材は何年か前に下駄を作ろうと考えて帯鋸で製材していた。

ま、どちらも俺が死んだらただのゴミ!ということで下駄を作ることになった。

左の画像;キャスター台左の箱は取説、工具、などの収納箱で金属製の枠にはめ込んであります。

中央は移動用のアームでデジタル電圧計及びコンセントを配置しています。

次の画像はその背面で苦労したキャブレター関連です。

3番目の画像はエンジンスターター部分で交換した燃料コックとエアクリーナー部です。

4番目は上部から見た画像で、収納箱と本体の間の狭い場所にxy水準器(手作り)を設置しています(発電機は水準が狂うと作動しなくなります)。

材のリメイクにこだわりながら耐久性をも追及、最も苦労したのは空気穴であります。

穴径と場所と数のバランスを最適の状態にもっていくために慎重に進めたので思わぬ時間を費やしてしまいました。

炊飯時の微妙な火力調整装置が完成?した。

装置は内燃機関のキャブレーターのような、空気取り入れ筒の中を円盤が回転する機構である。

当然ながら該火力調整はガスコンロのように応答は速くなく、かなりのタイムラグがあるので状態をみながら数回の調整が必要である。

それでも炊飯時の火力制御は格段に向上した。

因みに現在の炊飯(2合)に必要な燃料は下図(右)の如しで250cc程度の薪量です。

左より、着火直後、二次燃焼開始時、二次燃焼中期段階、の画像です。

ウッドガスコンロに於いてはほぼ完成の領域であったが着火時の効率化が望まれていた。

その性格上、燃料の上部から燃焼させるのであるが燃焼温度が低いので着火に時間がかかっていたので底部から空気を送り込んで燃料上部の温度を上昇させる装置を追加した。

所謂、ふいごを取り付けた。現代はふいごもどきのwアクションポンプなるものが低価格で入手できる。

以下にその画像を掲載した。

雨続きで農作業の隙間ができたので調子の悪かった手製のラジカセ?をリニューアルした。

以前に使用していたカムリのカーオーディオの出力が低下してイライラしていたのでnetオークションで落札していたカーオーディオに交換し遊んでいたipodtouch4を音楽プレーヤーとしてAUX接続した。

遅くなりましたがミニ七輪の画像をupしました。

左画像より、本体、+焼き網(自作)、+消壺冶具をセットした画像。

材質は殆んど18−8ステンレス(廃材)です。

ロケットストーブを作成したが、世評のような 高機能性は確認できなかった。

薪の量などをマッチングさせることで煤とか煙は無視できるほど少なくできることは確認した。

但し、薪の量が1/4とか1/6で済むというのはありえない、定量的ではないが感覚としてせいぜい1/2程度のものであろう。

私の場合は煙の少ない移動式かまどが目標だったので、概ね、満足の域にある。

以下に画像を掲載しました。(外筒及び燃焼室はプロパンガスボンベを使用しています)

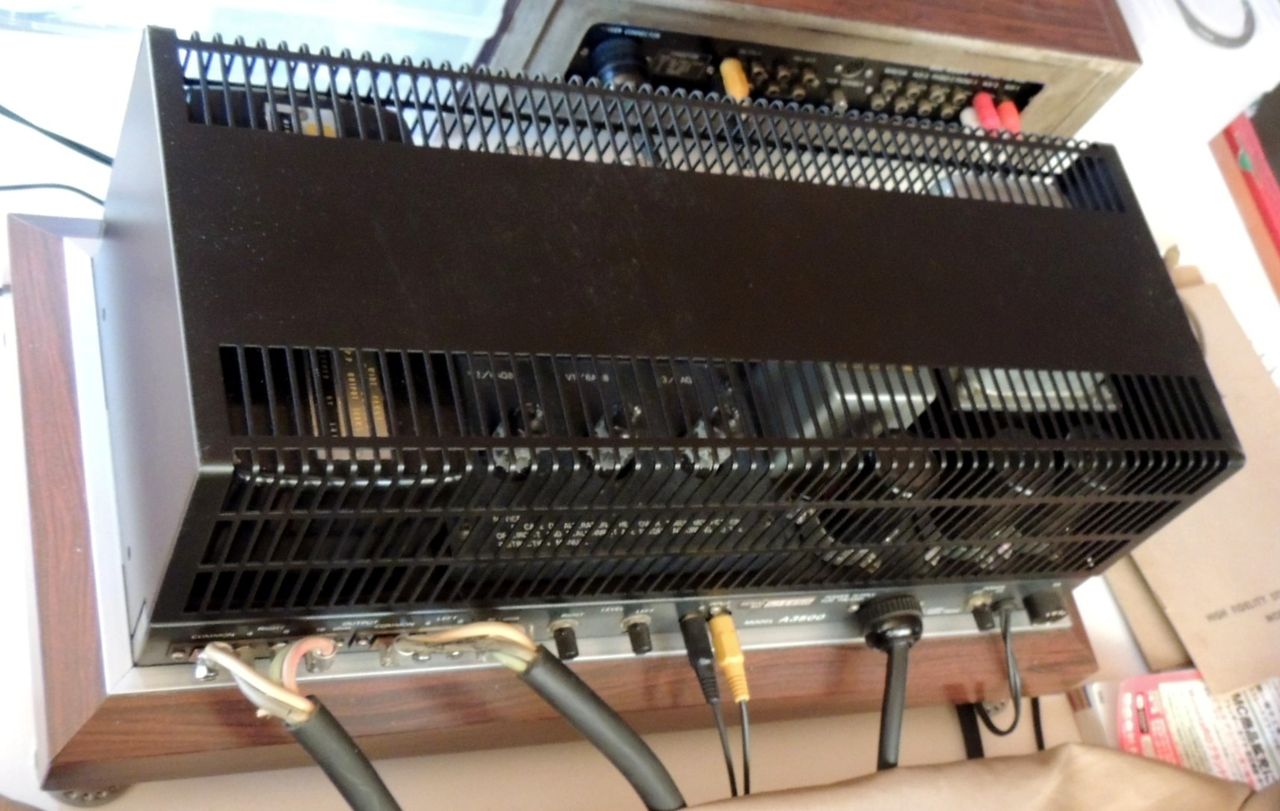

40年前に自作したラックス真空管アンプのメインアンプが不調のためオーバーホールした。

交換部品は各電解コンデンサの数箇所で8000円程度の部品代だった。

あと真空管ソケット部、ボリューム接点部、各ソケット部をコンタクトスプレーで洗浄した。

次いで、ビーム管接続を3極管接続に変更して各部の電圧調整を行った。

同時にプレアンプの接点洗浄を行った。

最後にケースのリメイクと再塗装をした。

SPボックスは密閉型を位相反転型にリメイクし、バッフル板を厚さ4cmのホーンタイプに改造した。

ONKYOのT-405FXというやつである(一ヶ月の酒代に等しい)。

チューナーの性能も大事だが電波の利得が最も重要になる(情報によると、チューナーの性能はここ何十年も同程度だとか)。

ということで、地デジ化で不要になったVHFアンテナ(12素子;共同視聴用の立派なやつ)を改造することにした。

室内アンテナとするので放射エレメントのみを活用することにし、全λ領域をカバーするとして62cmの延長を行った。

先程、珍型扇風機が完成しました。

写真のように外観はまったく元(T○K○OS社のDC扇風機)の姿(腹立たしい欠陥品だ)。

制御板のみ異なり、プッシュ式の昔ながらの扇風機。試運転してみましたが大満足!、DC扇風機より静かです。

若干、費用(中華左ダイス;1000円)はかかったがDC扇風機代5000円の半分でも回収できた感じ。

昔、その昔、愛人が突き破った水道管の応急処置箇所からの水漏れが発生したので急遽、修理することに相成った。(本屋から作業小屋に至る配管である。)

水道関連の修理は専門家に依頼すればかなりの高額になるらしい。

お隣さんは同程度の修理で1.8万円かかったそうで、その人の査定では3〜5万円くらいかかるのではという話であった。

そんな出費は我が家では到底、無理なことで、仕方なく自分で修理することにした。

部品代の2000円とパイプカッター700円で済んだ。

A3500の6CA7に入っている100Ω1/2wを交換した。

交換後に本来ならばバイアス電圧をチェック調整すべきところを面倒なので省略したので15分くらいたってから該出力管のpp接続2本のプレートが赤熱した。

該出力管が10分後に管内スパークを始めた。6CA7の劣化に伴う端子のショートではないかと類推し予備として入手していた6CA7と交換した。

30分のテストを実施したが問題は発生しなかった。多分、V4の6CA7が劣化して端子間の絶縁抵抗が低下して3極管接続抵抗を焼損させたものではないかと思う。

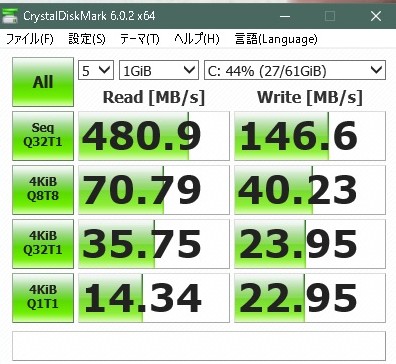

ラップトップPCをディスクトップパソコンのバックアップとして使用していた。安物のG570である。Win10にupしていたがアクセス速度に難があり、

バックアップとはいえどもイライラしていた。CPU換装も考えたが放熱対策などの難点も考慮して、HDD→SDD換装が効果的でコスパであるとの結論に至った。

SSDの容量は120Gbで十分であると判断して低価格のSSDを購入、同時に玉突きされたHDDを利用するための変換器とケーブルなど計3800円相当の出費。

もっとも苦労したのはHDD→SSDのクローン化作業(freeソフトの策略に振り回されて)。1日をフイにした。結果的にはAOMEI Backupperのお陰で作業は一発で終了し

SSDパーテーション処理も同社のPartition Assistantで難なくクリアした。AOMEIさんには感謝!結果、バックアップPCといえどもストレスなく使える状態になりました。

→SSD換装後→

→SSD換装後→

DC/DCコンバーターを廉価で入手したので収納ケースの作成と結線を行い動作テストを実施した。該コンバーターの諸元はinput;4~38V、output;2~36Vであるが今回はinput19.5V

、output12.0Vにて実施した。結果、12.0V(無負荷)を精度よく達成したので満足しています。以下に収納ケースに収めたコンバーターの立面画像を掲載しました。

(出力電圧調整用窓を付けています、入力は黄色、出力は黒で夫々の赤リードは+側です)

倉庫の流し台は私の生活空間の一部で作業服の洗濯とか野菜の洗浄とか歯磨きとかに重宝している。但し、蛇口が通常の自在水栓で切替に煩わしさを感じていた。

netで双口横型自在水栓なるものがあることを知り早速、購入して取り付けた。左のハンドルが洗濯機への水栓用で右のハンドルが洗浄の水栓用でありアルカリイオン水生成器の

廃品であるノズルをつけている。シャワー、強水、弱水などの切替ができます。最初はこのようなコンパクトな構造にどのようにして機能化したのか不思議でした。

いやーカクダイさんの技術力には感服いたしました!!因みに、右側のハンドルは差別化を図るためシャワー水栓ハンドルの廃品に付け替えています。該ハンドルは構造的に水量調整が

スムーズで気に入っています。

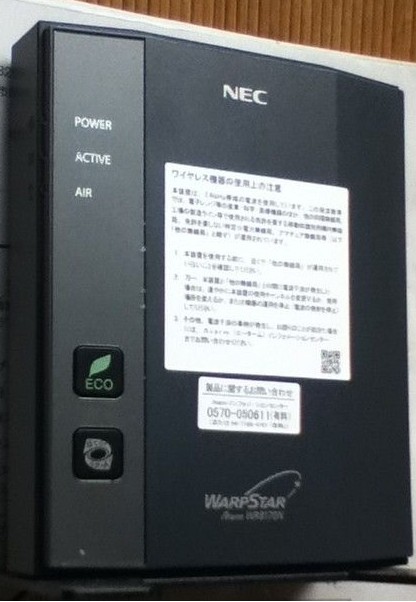

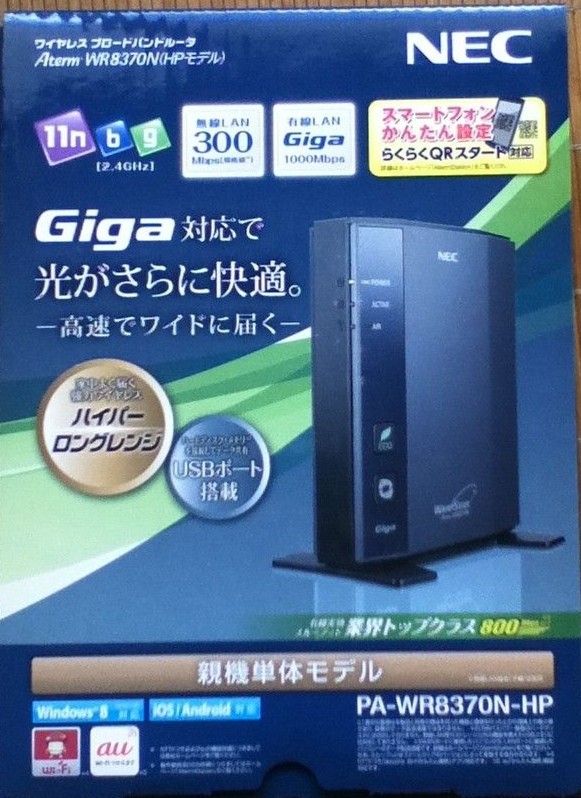

小型台風なれど畑の被害は大きかった。明日は台風後始末の畑仕事で終始の予定ですわ。一方、無線LANも台風接近時の雷の誘導電流によって逝ってしまった。

いっそやめようかとも思ったが、パラボラアンテナによる指向性upやLAN工事などの手間隙をかけているので全てが無駄になる。

ま、2年近く動作したので”よし”と考えて御Newを購入した。昼前に届いたので設置して送信テストを終えた。NECのWR8170NからWR8370Nへと少しだけVer.upした(笑)。

左のが逝ったやつ(WR8170)、右のが御New (WR8370)

左のが逝ったやつ(WR8170)、右のが御New (WR8370)